数字化引发的快速变革与研究范式转变对研究者借鉴现有理论提出挑战。现有的理论很多基于长期的研究积累,应当如何用其来分析数字时代的新现象?单纯的借鉴应用到数字化领域并不能带来理论创新,可能会产生一些意想不到的后果。尤其是当数字化现象正在深刻地改变社会时,这种后果可能会尤为突出。那么,对现有理论的借鉴是否阻碍了研究者准确应对信息系统变革的能力?如果是的话,我们又该如何应对?2022年12月发表于管理学顶级期刊《MIS Quarterly》中的一篇研究《Everything Old Can Be New Again: Reinvigorating Theory Borrowing For The Digital Age》提出了数字化时代理论借鉴的新方式。

图片来源:参考文献

本期的《深读》专栏由浙江大学管理学院在读博士生李易晴带来对论文《旧貌换新颜:于数字时代让理论借鉴焕发新生》的深度解析。

在信息系统研究中,目前的理论借鉴实践存在哪些问题?

目前来看,信息系统(IS)研究者们经常借鉴旧理论来分析数字时代的新现象,然而有证据表明,目前IS领域的理论借鉴实践还存在一些问题:

● 首先,大多数IS研究者在理论借鉴时往往不加批判,仅仅是在IS背景下重新测试借用的社会、心理、组织或经济理论,而没有提出新的理论见解或深入结合IS的具体现象。

● 其次,数字时代加剧了理论创新的匮乏。研究者可以更方便地访问和获取大型数据集,这无意中促使研究人员让数据领先,阻碍了理论创新的发展和探究。

● 再者,研究者在选择借鉴的理论时,往往过分强调理论和目标现象之间的契合度和一致性。

图片来源:©千库网

有一些学者已经认识到IS领域的理论借用实践需要改善,但提出的指导建议往往过于抽象,缺乏具体性,难以直接指导应用。

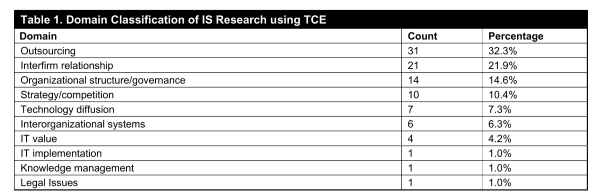

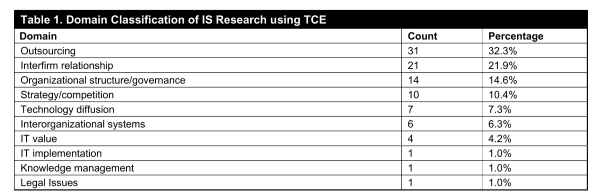

文章作者以IS领域交易成本经济理论的借用文章为例,获取了来自AIS(信息系统领域学术专业组织)评出的 “Basket of Eight” 范围的期刊以及来自《Management Science》期刊的96篇运用了交易成本经济理论(TCE)的论文,对其理论借用的实践进行了测试分析,验证了目前理论借鉴存在的三个问题。

图片来源:参考文献

理论借鉴有哪些创新方法?

理论借鉴的一个基本挑战是要从旧的和熟悉的东西中创造出关于IT现象的新的东西,目前有两种理论创新方法:

1、转换性隐喻(transformative metaphor):使用类比思维来确定源域和目标域之间的对应关系(探讨共性),研究者确定关于X的性质和行为(即源领域)的知识在多大程度上可以转移到对Y的性质和行为(即目标领域)的研究。

缺点:所产生的见解受到源理论和目标现象之间的对应程度的限制;有利于理解更广泛的IS概念的研究,但对具体的IS现象,特别是新兴的、独特的数字现象,提供的指导有限。

2、概念混合法(conceptual blending approach):在思考目标领域和源领域的不同之处时,可以发现许多创新的机会。源理论和目标现象可能分别对应着两个不同的组织结构,即指定概念元素所扮演的角色及其关联方式。混合过程从识别两者通用结构开始(重叠概念或关系),然后再将目标现象的差异元素选择性地投影到混合空间中进行有效的整合。

数字化时代理论借鉴的新方式

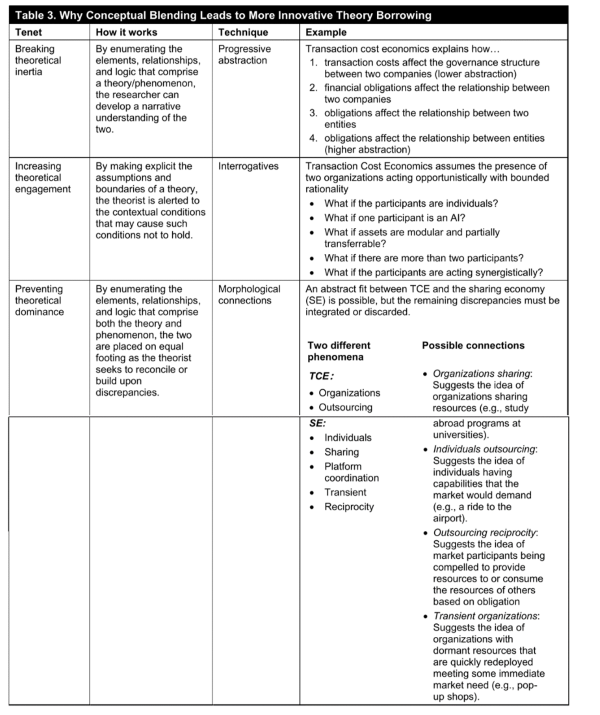

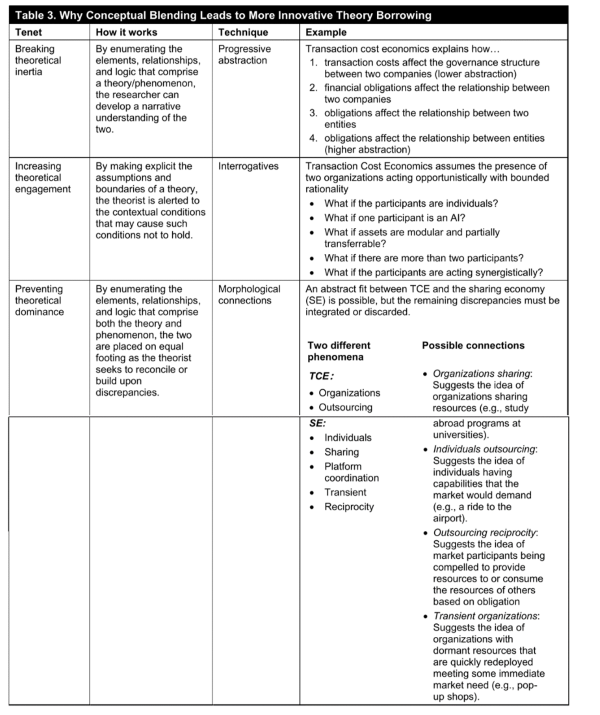

基于概念混合法(CBT)的核心原则,作者提出了一种基于结构的理论借鉴方法,为研究者提供理论借鉴的范式,更好地进行理论创新。

图片来源:参考文献

1、识别组织结构

理论是对一些现实世界现象的描述,被抽象为一个由构念、关系、边界和假设组成的网络。这样的定义类似于一个组织结构,即一个理论的what、how和why定义了在原始现象中观察到的角色和关系。

IS现象很难以这样的方式被构建。从IT产品中出现的现象本身就是动态的,因此有可能容纳各种角色和关系,这取决于与用户、背景和目的等相关的因素。为解决该问题,可以为IS现象构建一个抽象的组织结构,研究者在描述IT现象时可以采用其认为合适的任何框架,选择哪个框架取决于自身的研究目的。

2、识别通用结构

在分别识别出借用理论和IS现象的组织结构后,研究人员必须确定连接IS现象和借用理论的通用结构。通用结构指的是不同组织结构所共享的角色和关系的抽象网络。确定一个通用的结构需要研究者的创造性思维。这种确定通用结构的努力使两个概念的融合成为可能,并能帮助IS研究人员从我们的本土IS现象中得出更多新的见解。

3、解决IS现象和借用理论之间的结构差异

在识别出通用结构后,相应地,研究者就能找到借用理论和目标现象之间不一致的元素、关系、假设和边界。不一致的元素可以带来新的理论化的机会。

原文:Jiang, Dan; Jiang, Lianlian (Dorothy); Jackie, Jackie Jr.; Grover, Varun; and Sun, Heshan. (2022). Everything Old Can Be New Again: Reinvigorating Theory Borrowing for the Digital Age. MIS Quarterly, 46(4) .

李易晴简介:

本科毕业于华中科技大学医学信息管理与信息系统专业,现为浙江大学管理学院2020级管理科学与工程专业在读博士生,目前研究方向为在线医疗团队、智慧医疗管理。

更多内容请扫码关注微信公众号:

编辑:王红岩

审核:童 昱 郭 莹